自己組織化と複雑系

「自己組織化」とはどのように定義されるのだろうか?

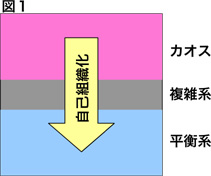

まず、場として「平衡系」と「カオス」があり、その狭間に「複雑系」が存在する。

私はてっきりカオスから平衡系に向かう作用を自己組織化と言うのかと思っていたが(図1)、これは勘違いであった。

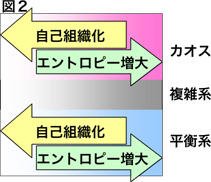

自然界はランダムな方向に向かうが(エントロピー増大の法則)、現実には雪の結晶や、ヒトをはじめとした生物で明らかなように、秩序ある構造(そして状態)が実現している。

「自己組織化」とは「ランダムになろうとする力に、秩序化しようとする力が打ち勝つこと」である。

— 自己組織化とは何か p.51

つまり、平衡系には平衡系の自己組織化が、非平衡系(カオス)には非平衡系の自己組織化が存在するらしい(図2)。これだと、自己組織化の説明に複雑系を持ち出す必要性はない。

Q1

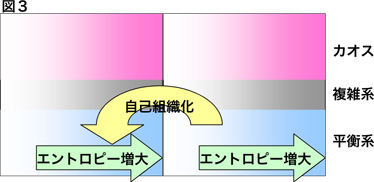

では、自己組織化した後の状態にはエントロピー増大の法則は作用しないのだろうか?それとも自己組織化というのは常時作用している力なのだろうか?それとも、別の平衡系へ移る力を自己組織化と呼ぶのであろうか(図3)?

Q2

もし、図3の様に別の平衡系に移るのだとすると、その際、一度複雑系を経るのだろうか?

というのも、「自己組織化とは何か」には、次のような記述がある。

このようなやり方に共通しているのは、雑多な考え、知識を、まずはとにかくたくさん用意する、ということである。その後は、それが勝手に自己組織化して、新しいアイデアにでき上がっていき、ひらめきの瞬間を待つのである。

— p.166

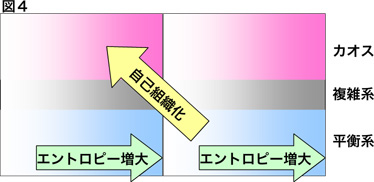

このプロセスを、秩序状態→複雑性→カオス状態をとる複雑系と対応づけてみよう。既知の知識は秩序状態、その知識が混在し相互に影響し合うもやもやとした混沌状態が複雑性の状態、そしてアイデアや概念が生まれるのがカオス状態であり創発である。

— p.167

Q3

ということは、平衡系からいったん複雑系を経て平衡系に戻るだけでなく、図4の様に、平衡系から複雑系を経てカオスに向かう「自己組織化」も存在するということなのだろうか?

めぐりめぐって図1とはベクトルの向きが逆になってしまった。Sachi先生、自己組織化の定義と複雑系との関係を教えてください。よろしくお願いいたします。